研究内容

1. 遷移状態を「みたい」と思いませんか?

化学反応の過程を「みる」のは化学者の夢でした

図1 藍染料の光照射によるプロトン移動反応

閃光時間の短いストロボ光を用いて化学反応の反応過程をみようとする研究は、1960年頃にR.ノリッシュとG.ポーターによって始められました。当時はマイクロ秒(100万分の1秒)閃光パルス光を用いて計測しました。彼らは、1967年にノーベル化学賞を受賞しました。

それからわずか半世紀で急速にこの閃光時間は短くなりました。1980年代後半から、フェムト秒(1000兆分の1秒)閃光パルス光を用いることにより、それまでは不可能と考えられてきた反応遷移状態(反応する時に通過する最も不安定な状態)を光計測できるようになりました。A.ズベイルは気体状態の小さな分子の光反応遷移状態(光で開始する電子励起状態での反応)を光計測し、1999年にノーベル化学賞を受賞しました。

更に最先端のレーザー光技術が進歩しました。2000年代には小林孝嘉らにより、液体状態の大きな分子の光反応遷移状態が光計測ができるようになりました。しかし、多くの化学反応は光ではなく、熱で反応が始まります。この方法ではその多くの熱で始まる反応遷移状態は計測することはできませんでした。光を使って熱反応を始める必要があったのです。

当研究室では、熱で反応が始まる「熱反応」とも、光で反応が始まる「光反応」とも異なる第3の反応として、「光」で「熱反応」が始まる「コヒーレント分子振動励起反応」を開発しました。この反応を使って、今まで計測できなかった種々の光反応や熱反応の遷移状態を計測しています。

具体的には、クライゼン転位反応、クロロホルムの酸化反応等の熱反応、藍染料の光照射によるプロトン移動反応やポルフィリン錯体の項間交差過程等の光反応の遷移状態を解析しました。最近は発光材料のエネルギー移動過程等を計測しています。

2. 特殊なパルスレーザー光を用いる新反応開発

レーザー光と自然光の違い

レーザー光は自然光と比べ、以下の性質が優れています。- 単色性: 太陽光や蛍光灯の光はいろいろな色の光が混ざっているためフィルターを用いても波長幅の広い光しか取り出せませんが、レーザー光は特定の波長の光のみを高強度に発振できます。

- 指向性: 自然光は四方八方に広がりながら進みますが、レーザー光は広がらずにまっすぐ進みます。

- コヒーレント性: 光は波であり粒子です。自然光の光子はバラバラに波打ちながら進みますが、レーザー光の光子は全て同時に波打ちながら進みます。

このような特徴のあるレーザー光を利用した様々な選択的な反応開発研究が行われています。当研究室では、5フェムト秒のパルスレーザー光の閃光時間の短さと、コヒーレント光であるという特徴に着目して、新反応開発を試みています。

通常は反応容器内の分子はバラバラに分子振動しています。そこに分子振動周期(分子内で原子が振動する周期)よりも閃光時間の短いパルス光を照射することで、タイミングを合わせた分子振動を誘起します。全ての分子が同じタイミングで振動する特殊な反応条件下において、分子振動を励起することで反応を引き起こします。例えば、糖のメタノール溶液にこの特殊なパルスレーザー光を照射し、新規なアセタール化合物を合成しています。

3. 発光性希土類錯体の発光機構解析

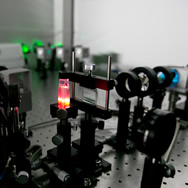

フェムト秒時間分解分光装置の構築と分光計測に基づく発光性希土類錯体の合成

希土類錯体は色純度の高い可視発光を示すため発光材料として注目されています。例えば、三価のユウロピウムは赤色に、三価のテルビウムは緑色に光り、ブラウン管や蛍光灯に使われています。しかし希土類金属単体では光エネルギーの吸収効率が悪く発光の強度がとても低いため、アンテナ配位子を利用して高効率に光エネルギーを吸収する必要があります。より発光効率の高い希土類錯体を合成するためには、アンテナ配位子から希土類金属単体へのエネルギー移動過程を解明することがとても重要です。しかし、そのエネルギー移動過程は超高速であり、市販のレーザー装置では光計測することができません。そのため当研究室ではこの超高速なエネルギー移動過程を解明し、より発光効率の高い錯体合成をするために、フェムト秒レーザー光を使った超高速な光計測を可能にする装置を構築しました。構築した装置を用いてpzdc-H2を配位子とするユウロピウム錯体を光計測した結果、初めてユウロピウム錯体の過渡吸収が測定できました。そして、この過渡吸収から示唆されるエネルギー移動過程を基に錯体を設計したところ、より発光効率の高いユウロピウム錯体を合成できました。今後、更なる装置の改良を行い、他の希土類錯体も光計測したいと思っています。

4. レーザー光照射による光反応開発

光による合成反応

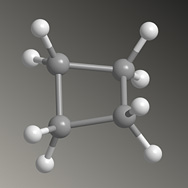

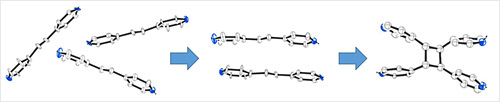

四員環構造(図4-1)は生理活性物質にも見られる構造ですが、軌道のひずみが大きく不安定で合成が難しい構造の一つです。この四員環の合成には光反応による[2+2]環化付加反応がしばしば用いられます。この反応は環状の遷移状態を経由するペリ環状反応の一つで、この反応が進行するためには、環化する基質の不飽和結合の軌道が極めて近い位置に固定される必要があります。当研究室では(1)金属イオンの周りに基質を配位させる、(2)2種類の基質の相互作用や溶媒の効果により、基質同士の親和性を向上させる、という2つの方法で基質の集積を試みています。

また、このような光[2+2]環化付加反応は溶液中でも進行しますが、固相で反応を進行させることもできます。固体の中での反応では基質の自由な動きが制限されるため、特異な反応性や高い立体選択性を得ることができます。特に基質が規則的に並んでいる結晶中での反応は、100%に近い確率で単一の生成物が得られます。現在、これらの反応を触媒的に進行させることを試みています。

実験装置

クリーンルーム

精密空気発生装置

Millennia eV

Tsunami

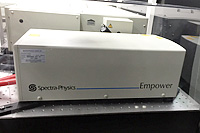

Empower

Spitfire

光学系

ナノ秒時間分解過渡吸収計測装置

時間分解FT-IR

時間分解ポータブルレーザーラマン分光光度計

紫外可視近赤外分光光度計

分光蛍光光度計

旋光度計

レーザー励起ランプ光源

高輝度 UV LED照射装置