HOME > KAKEN 19K05571

科研費 基盤研究(C) 19K05571

パラジウム錯形成に駆動される自己組織化パラジウムナノ構造固体触媒の開発

研究代表者:貝掛 勝也

研究きっかけStory

私が、パラジウムの回収の研究を始めた1998年のパラジウム価格帯は、およそ1100円から1800円で、当時の論文の緒言には、「資源枯渇時代を迎えて、貴重な資源のパラジウムを再利用するため、パラジウムの回収は重要な課題である」と述べていました。当時は、金・プラチナに対しては貴金属であるという認識はあったように思いますが、パラジウムは、ほとんどの人が認知しておらず、「めずらしい金属ですね」、「貴金属ですか」とよく言われました。2022年の現在において、パラジウムという言葉は、商品取引で聞くようになり、また環境触媒である自動車触媒としてもパラジウムの名を聞くことが増え、社会的に認知されてきたように感じます。

このようなパラジウムは、なぜ回収したほうが良いのでしょうか?それはその希少性にあります。地球の地殻に含まれる割合は0.0006ppmです。金では0.0011、白金は0.001、銀が0.07、銅は55、カルシウムと鉄は41000ppmですから、貴金属、中でもパラジウムの埋蔵量は大変少ないことがわかります。この少ないパラジウムは、触媒性能に優れることから、工業用や自動車触媒としての利用に欠かせず、また、加工がしやすくなるという理由で古くから貴金属の混ぜ金や歯科治療金属として利用されています。最近ではジュエリーとしても需要があるようです。埋蔵量が少ないことから、やはりそれらの廃棄物からパラジウムを回収することがサスティナブルで、この先の時代にもその資源を利用できるよう技術を磨いていくことが必要だと考えています。

私自身コーヒー好きで、好きが高じてその成分に興味を持ち、コーヒーやお茶に含まれるカフェイン

文献1や、テオフィリン

文献2、ココアに多く含まれるテオブロミン

文献3のようなキサンチン誘導体がパラジウムを選択的に捕まえることを報告し、研究し続けています。パラジウムを回収する手法は多くありますが、その中でも溶媒抽出法、吸着法が有効です。研究当初は溶媒抽出法によりパラジウムを抽出して回収していましたが、後半は樹脂による吸着も回収のしやすさから効率がよく、市販のポリスチレン樹脂で試しましたが、私自身転職したのでそれもかなわずおよそ10年ブランクが空いてしまいました。

そして2015年に神奈川大学に着任して、金仁華教授と仕事をご一緒する中で、先生のすばらしい高分子ゲルに出会いました。マイクロサイズのポリスチレンマイクロゲルです。研究室合宿の帰りの電車の中で、先生にその樹脂を使ってテオフィリンの研究をさせて頂きたいと願い、快く了解を頂いたのです。そして高田君が初代の学生として研究に着手し、パラジウム研究が再開できました。その研究成果は

こちらにあります。テオフィリンを導入したマクロゲルを吸着剤として用い、パラジウムを回収するという内容です。この研究で、吸着した樹脂をそのまま触媒に使えるという発想で、鈴木宮浦カップリング反応にチャレンジしました。するとかなりな手ごたえを感じたのです。それは晦日の夜に高田君と実験した成果でした。この発想は金研究室でないと産まれなかったと思います。この発想がなければパラジウムを回収するのみにとどまっていたかもしれません。これを手掛かりに、設楽君、城君、松尾君、酒井君、高橋さんへと研究が引き継がれ、今も山岸君、新郷君のふたりが研究をしてくれています。

研究背景

写真の硬貨は、金貨で有名なカナダのメープルリーフのパラジウム貨です。硬貨のパラジウムは他にも旧ソ連のバレリーナ硬貨、アメリカのイーグル硬貨がありますが、パラジウムを硬貨にする技術は相当に高いのです。それは、パラジウムが水素や酸素を吸収しやすい性質があるため、製造過程で鬆(す)ができやすく鋳造が難しいからです。技術進歩により硬貨にすることができ、パラジウムは投資の対象としても注目されるようになってきました。

パラジウムの生産量はおよそ年間200トンといわれ、金よりも産出量が少なく、産出国はロシアと南アフリカの2国が主要産出国ですから、安定供給にも不安が残ります。

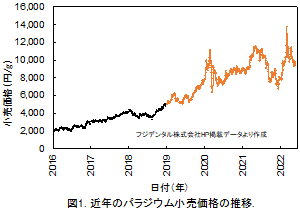

図1に示すように、本研究を申請した2018年時点では、1gあたりおよそ4,000円程度の取引価格でしたが、本研究期間の3年間の間に価格が暴騰し、2022年3月には13,766円の最高値をつけ、金価格を上回る時代に突入しました。パラジウムの回収やリサイクル、効率的な利用

は、これまでになく重要な局面に到達したのではないかと思われます。

ここで、現代社会に目を向けると、生活に欠くことのできない電子デバイス製品等に用いられる化学物質は、炭素-炭素カップリング反応により合成されることが多く、その代表例が、有機ホウ素化合物とハロゲン化アリールとの間で炭素-炭素結合を生成させる鈴木・宮浦カップリング反応です。その反応には反応性の高いパラジウム触媒が不可欠です。近年、電子製品は精密化・高性能化が求められており、カップリング反応により合成した生成物にも高純度化が必須となることから、生成物に影響を与えるパラジウム触媒の性能向上および耐久性が以前にも増して求められるようになってきています。触媒の性能向上にはパラジウムのナノ化が有効ですが、ナノサイズ化によってパラジウムの反応系内への溶出が促進され製品純度に悪影響をおよぼす他、高価なパラジウムを回収・再利用できなくなる問題点も浮上しており、性能向上ばかりを研究の着眼点にしていては、ニーズに対応できないことになります。

研究目的

本研究のパラジウム触媒に求められる課題は、(1)生産性向上に直結する高い触媒活性があること、(2)グリーンケミストリーの観点から水系で利用できる環境にやさしいパラジウム触媒、(3)環境負荷軽減および製品純度向上の視点からパラジウムが溶出しないような堅牢な触媒、(4)貴金属資源の有効利用の観点から高度に何度でもリサイクルが可能となるような触媒、の4項目を課題として提起しました。この課題を解決すべく、『反応性に優れ高活性かつ、パラジウムが強固に固定され溶出の心配がほとんどなく、水系で高度に繰り返し利用可能な不均一系固定化パラジウム触媒の開発』を目的にしました。

研究方法

パラジウム溶出の問題解決には、強力な親和性によりパラジウムと錯形成できるテオフィリン

【参考文献】を採用したことがキーポイントです。酸性水溶液中でも錯形成できるほどです。パラジウムをいずれかの支持母体に固定化するこれまでの手法に代わり、まず、配位子分子溶液にパラジウムイオンを存在させるだけで、パラジウム錯形成とともに、自発的にナノ構造集合体へと成長できる、分子内にふたつのテオフィリンを有するダブルキレート分子を設計しました。担体にテオフィリンを導入する既存の手法と異なり、テオフィリンパラジウム錯体そのものが支持母体となり、堅牢な構造の触媒となることが本触媒の最大の特徴であり独自性です。パラジウムのナノサイズ化においては、パラジウムとテオフィリンとの錯形成を駆動力とした自己組織化によって、パラジウムをナノサイズで自己集合体内部に自発的に固定化できます。堅牢構造内部にナノサイズのパラジウムとして強固に固定化することが可能となり、パラジウム溶出抑制も実現します。さらに、触媒を高度にリサイクルする場合、触媒構造の崩壊が触媒の失活を招き連続使用を妨げるため、堅牢構造を維持するため塩化ナトリウムを添加剤として採用し、触媒構造を維持させ、触媒を何度リサイクルしても失活しない、高度リサイクルを実現します。

研究成果

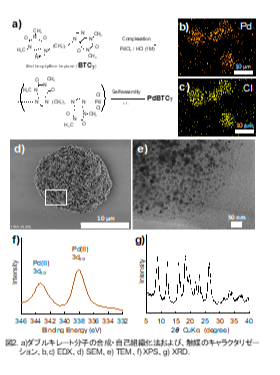

ダブルキレート分子として

ビステオフィリンアルカンを合成後、塩化パラジウムとの錯形成を駆動力とした自己組織化パラジウムナノ構造固体触媒(

PdBTC7)を合成しました

(図

2a)。

EDXより触媒中には

塩化パラジウムが均一に分布しており

(図

2b,c)、

SEM写真より、触媒の構造は

特徴的なナノ構造の花びらが集合した菊の花構造で、

粒子サイズは10から15μmです

(図

2d)。また、

TEM写真からパラジウムが

20nmのドット状に分布していることが観察されました

(図

2e)。

XPS表面分析より、

PdBTC7に含有されるパラジウムはII価の化学種であり、塩化パラジウムがテオフィリンにより配位した錯体であることが示されました

(図

2f)。

XRDより

PdBTC7は結晶構造を有し、さらに

10°以下の低角にピークがあることから

長周期構造を有していることが明らかとなり

(図

2g)、当初触媒設計の目論見通り、自己組織化による繰り返し構造が形成されたことを示唆しています。言い換えると、テオフィリンとパラジウムの自己組織化による錯形成によって、マイクロ粒子内に

II価のパラジウムをナノスケールで内包した不均一系パラジウム固体触媒(

PdBTC7)が構築されたことを意味しています。

PdBTC7は、水・アルコール・

DMF・

DMSO・酢酸エチル・ジエチルエーテル・クロロホルムの溶媒に不溶であり

溶媒耐性がある堅牢な構造を維持しました。

PdBTC7を鈴木

-宮浦カップリング反応の不均一系触媒として用い、フェニルボロン酸とブロモベンゼンを用いたビフェニル合成により触媒性能を評価しました。合成の最適条件は、

触媒量0.1mol%、

反応時間2時間、

反応温度20℃、反応溶媒を

水:エタノール=1:1混合溶媒で、

塩基に炭酸カリウムを用いることで

98%以上の高転化率でビフェニルを合成できることがわかりました。さらに

大気下で反応でき、酸素の遮断が必要な触媒と比較して格段に合成のハンドリング(使いやすさ)が向上しています。ブロモベンゼン以外に、

o

-、

m

-、

p

-位で種々の置換基のあるブロモフェニル化合物を用いた場合においても良好な転化率を得ることが判明し、鈴木

-宮浦カップリング反応において触媒活性が高いことを示すことができました。

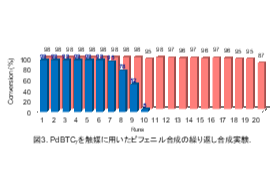

工業的利用を視野に入れた

PdBTC7のリサイクル実験を行ったところ

95%以上の転化率で、

7回の繰り返し合成が可能であり、通常の担持体系触媒とほぼ同等の触媒耐久性がみられました。その後

10回まで合成を続けると触媒は失活することに注目し、

XPS分析からその要因はパラジウムの価数変化と塩素の消失であることを突き止めるに至りました。そこで触媒活性を維持する添加剤として、反応系内に塩化ナトリウムを加え同様に繰り返しビフェニル合成を行った結果、驚くべきことに、

触媒は失活することなく20回のリサイクルに耐え、ビフェニルを合成することができました

(図

3)。

このリサイクル性能向上の要因は、触媒サイクルにおいてパラジウムが

II価と

0価を繰り返す際、塩素イオンが供給されることで

II価への変換が促され、

0価すなわち金属パラジウム粒子への変化を抑制でき、パラジウムナノ金属同士の融着生成を防止する点にあります。加えて触媒構造維持も重要な要素であり

II価のパラジウムが存在している間は、触媒構造は維持されており、

塩素イオンはパラジウムの価数変換および構造維持に必須なイオンであることを明らかにしました。

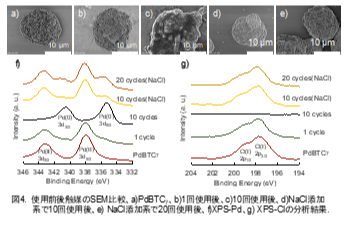

10回繰り返し合成後の触媒は、

SEM写真から菊の花状構造が崩壊し表面が融着した塊状となっており

(図

4c)、その

XPSよりパラジウムが

0価のみとなったことおよび、塩素が残存していないことから、パラジウムナノ金属が融着して塊状になることで触媒性能が失活したことが判明しました

(図

4f,g)。一方、塩化ナトリウムを添加した系で繰り返し合成した触媒は、

20回合成後においても元の菊の花状の形状を維持しており

(図

4e)、

XPSから

20回のリサイクル後においても

II価のパラジウムおよび、塩素が残存していることから、触媒活性が失われていないことがわかりました

(図

4f,g)。

本研究結果から、パラジウム触媒の耐久性を維持する(触媒として失活しない)決定的な要素として、これまでにない

「触媒構造の維持」が重要であることを提唱できたことが本研究の大きな研究成果です。この構造維持のための構造安定化添加剤として、パラジウムに直接配位している塩素の添加という工業的にもすぐに応用可能なシンプルな手法によって、リサイクルしても失活しない触媒を提案できたことは社会的に意義深いと考えられます。

テオフィリンのパラジウムに対する強力な親和性にフォーカスし作製した、自己組織化パラジウムナノ構造固体触媒(

PdBTC7)は、その堅牢さから、繰り返し合成に使用でき、連続反応への応用も期待されます。さらなる触媒展開に期待できることが示唆されました。

本研究は、私がパラジウムのリサイクルの研究を始めてからおよそ25年越しにして研究テーマの総まとめのような位置づけの研究になったと考えています。これまでの知見をもとに、さらにこれからも研究を進展させていく予定です。本研究テーマの採択を決定して頂いた先生方、関係各所のすべての方々に衷心より感謝申し上げます。

本研究成果は、イギリスROYAL SOCIETY OF CHEMISTRYのオープンアクセスジャーナル、”RSC Advances”に発表しました。

Microflowers formed by complexation-driven self-assembly between palladium(II) and bis-theophyllines:

immortal catalyst for C–C cross-coupling reactions,

RSC Adv., 2021,11, 35311-35320. RSC Adv.

2022年6月